Zur Autorin/Zum Autor:

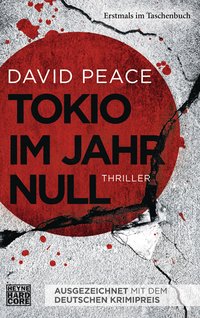

David Peace wurde 1967 im Westen Yorkshires geboren. Nach einem Studium an der Technischen Hochschule von Manchester arbeitete er jahrelang als Englischlehrer in Istanbul. Danach lebt er mit seiner Familie viele Jahre in Tokyo. Heute lebt David Peace wieder in Yorkshire. Peace wurde u. a. mit dem “Grand Prix du Roman Noir” ausgezeichnet und in die renommierte “Granta’s List of Best Young British Novelists” aufgenommen. Für “1974” wurde David Peace mit dem deutschen Krimipreis ausgezeichnet.