Zur Autorin/Zum Autor:

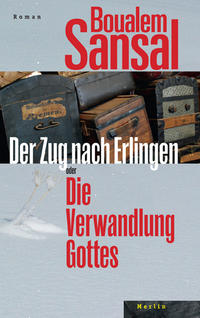

Boualem Sansal, Jg. 1949, ist Ingenieur und Ökonom und war bis zu seiner Entlassung im Frühjahr 2003 Direktor des algerischen Industrieministeriums. In Frankreich, wo Sansal für seine Romane vielfach ausgezeichnet wurde (u.a. Prix du Premier Roman, Prix Louis-Guilloux, Grand Prix RTL-Lire, Grand Prix du Roman de l’Académie française), gilt er als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller. Trotz der durch Angriffe auf die Regierung bedingten Gefährdung lebt Sansal noch immer in Algerien.

Im Herbst 2011 wurde Boualem Sansal mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. November 2024 wurde Boualem Sansal am Flughafen von Algier festgenommen geworden. In seiner Heimat droht ihm nun wohl eine Anklage wegen Hochverrats.